cheikha rimitti

( Ya Milouda )

Anta-goudami-ana-mourak

( Saida )

La presse privée d'Alger lui a rendu un hommage mérité,beaucoup plus que pour celui pour la presque inconnue Cheikha Djenia, toutefois un peu moins marqué que la presse de l'hexagone et meme anglo saxonne ou ses fans sont plutot lecteurs de journaux alors qu'en Algérie, la génération vénérant notre Cheikha n'a pas accés à l'écrit, une note toutefois trés sombre, c'est le black out venant des medias publics notament El moudjahid ou la déplorable ENTV, ci dessus un hommage appuyé de Dilem avec une caricature mémorable.

sahit ya Dilem Dialna.

heikha Rimitti

Une artiste intemporelle et intouchable

Culture

Accueil

Cheikha Rimitti

Une artiste intemporelle et intouchable

Mais quelle mouche avait donc piqué la grande diva du gallal pour faire de l’indifférence des commis de l’idéologie dominante une excuse valable pour repartir comme elle était venue, tournant le dos à ses nombreux fans ainsi qu’aux fondements idéologiques du genre qu’elle propageait, contre vents et marées, depuis plusieurs décennies déjà ? La question avait été posée, on s’en doute, au moment où elle avait été invitée à se produire en Algérie, donc bien avant qu’elle ne nous quitte, presque subrepticement, au zénith de son éclatante carrière.

Il ne pouvait en être autrement, soutenaient certains de nos confrères très au fait du tempérament de cette femme de gallal.

Eternelle rebelle, Cheikha Rimitti était une légende, un monument. Et si son visage était marqué par les effets du temps conjugués à une vie tumultueuse d’alcool et d’amours, lit-on çà et là, son énergie demeurait intacte. Personnage haut en couleurs et au caractère entier, elle était une sorte d’Elvis Presley du raï, soutiendra même un confrère par trop envoûté. Mais un Elvis qui ne vieillirait pas et resterait à jamais politiquement incorrect. Rimitti le demeurera jusqu’à sa mort, intervenue à l’âge de 83 ans, à la suite d’une crise cardiaque… Quelle belle fin, serions-nous tentés d’écrire, pour celle qui aura été au cœur de toutes les passions et croqué la vie à belles dents !

L’indifférence des clercs n’aurait pas dû avoir raison de sa sincérité, de son ardent désir de renouer avec son pays. Elle en avait décidé autrement, oubliant que son peuple avait beaucoup changé et lui vouait un profond respect. Par cet acte discutable autant qu’inqualifiable, savamment récupéré par ceux qui voyaient désormais l’Algérie avec les yeux de l’autre, il va sans dire qu’elle se plaçait, inéluctablement, aux antipodes des idées maîtresses à l’origine de la réémergence du raï. Un genre qu’elle affectionnait tant et qui est, de l’avis de Bouziane Daoudi et Hadj Miliani (1), moins l’expression d’une culture urbaine consommée que celle d’un état transitoire où les individus se trouvent précisément au carrefour des modes de comportement et de vécus sociaux, à la frontière de la cité et de la campagne, de l’individualité et du communautaire. Comme par un souci de perpétuer l’ambivalence ayant présidé à sa naissance, le raï d’aujourd’hui, que portait superbement la diva, devenu un mouvement musical générique et référentiel, se décline entre une aventure musicale internationale et une fidélité aux sons – et aux céans – qui lui ont donné le jour.

Chansons frondeuses, telle Hadj Guillaume, du nom du kaiser allemand pendant la Première Guerre mondiale, lit-on dans L’Aventure du raï, chansons franco-arabes des années vingt, couplets anonymes sur les relégations à Cayenne et en Nouvelle-Calédonie, chants de passion brûlante des premières cheikhate – maîtresses traditionnelles de l’improvisation raï –, mélodies égyptiennes et rumba cubaine langoureuse, chanson oranaise des années cinquante constitutive d’une oranité nostalgique et rock yéyé de la décennie suivante vont former le terreau de cette expression qui représentera une véritable rupture avec les litanies rassurantes et ronronnantes qui monopolisent les médias algériens, tous aux mains du pouvoir de la fin des années soixante-dix, quand émerge le nouveau raï, celui des guitares et synthétiseurs.

Bien loin des officiels auxquels Cheikha Rimitti semblait accorder une importance, le raï est la merveilleuse expression de l’élan de créativité d’une jeunesse longtemps marginalisée, aux mots toujours trop crus, parce que peut-être trop vrais, peu encline aux ronds de jambe et à l’euphémisme et qui exhume, souvent par ouï-dire, toute une mémoire musicale immergée dans les sons de la modernité. Ghzali, fledjbel y lagat nouar, l’un des derniers tubes de celle qui a été surnommée La Mamie du raï, en est une des merveilleuses illustrations.

Volontairement ou non, tous les Algériens ont écouté Cheikha Rimitti, y compris ceux qui l’ignorent superbement parce que en mesure de leur rappeler des origines peu reluisantes que même les raccourcis empruntés à la faveur du régionalisme et du clientélisme ne sauraient faire oublier. De son vrai nom Saâdia Bedief, elle est née le 8 mai 1923 à Tessala, village près de Sidi Bel-Abbès. Elle entamera sa carrière artistique dans sa région natale durant les années 1942/1945, des années particulièrement dures marquées, notamment, par le débarquement des Américains, la disette et une terrible épidémie de typhus. Quand elle se raconte, lit-on dans l’ouvrage de Bouziane Daoudi et Hadj Miliani, sa vie constitue véritablement le roman du raï : «J’étais assez connue avant la fin des années 1940, où je devais me produire à l’occasion d’une fête traditionnelle, la waâda de Sidi-Abed, près de Oued Rhiou, en compagnie des plus grandes célébrités de l’époque, je veux parler de cheikh Hamada et de cheikh Adda Tiareti. Tous les participants avaient dressé leurs tentes. Les gendarmes assuraient la sécurité. Il pleuvait tellement ce jour-là que les cailloux s’envolaient. Je m’étais arrêtée avec mes musiciens dans une cantine d’Européens pour prendre un café. Je ne buvais pas encore d’alcool à l’époque. Ce n’est qu’en arrivant à Oran que j’ai commencé à en prendre.» Les clients français la reconnurent et lui firent comprendre que sa voix était exceptionnelle. En guise de remerciement, elle les gratifia d’un tour de chant qui contribua à détendre davantage l’atmosphère, à la grande joie de ses inattendus admirateurs. Un de ses musiciens l’invita alors à leur payer une tournée, histoire de leur montrer que leurs compliments lui étaient allés droit au cœur. Elle s’exécuta de gaieté de cœur. Elle ne savait pas parler français. Elle avait une chanson sur un mélange d’alcool et d’eau qu’on appelait le panaché. Alors elle demanda à la patronne française, tout en chantant : « Ah madame rimitti (1), ah madame rimitti.» Emportée par autant de générosité et une voix suggestive à souhait, l’assistance s’exclama : «Chanteuse Rimitti ! Chanteuse Rimitti !» C’est ainsi que la manière toute maladroite de dire «remettez», entendez par là «remettez une tournée», va valoir à Saâdia Bedief l’un des plus prestigieux noms d’artistes jamais connu par la chanson algérienne.

La souffrance est le meilleur maître

C’est aussi et surtout le début d’une très grande aventure que les chastes oreilles continuent à vouer aux gémonies, alors que les êtres marginalisés par la colonisation et leur propre société trouveront chez cette femme exceptionnelle sinon le réconfort absolu, du moins la certitude d’appartenir à un peuple saigné à blanc autant que traversé par moult contradictions. Dès lors, elle deviendra très vite l’ambassadrice d’une chanson bédouine gagnée dangereusement par des emprunts à des modes d’expression rurbanisés et d’une thématique reflétant fidèlement la quotidienneté et les aspirations à l’honneur dans les céans où se pratiquait le plus vieux métier du monde.

Cheikha Rimitti est parfaitement à l’aise lorsqu’elle fait référence à son passé qu’elle ne renie pas du tout, même si elle en parle non sans une certaine frénésie, gravement : «J’allais avec les musiciens au Maroc pour ramener du trabendo, du marché noir, des robes, du café, de la saccharine… La souffrance est le meilleur maître. Moi, Dieu merci, je suis devenue artiste.» A l’image de ces femmes meddahate qui, déracinées, veuves sans ressources ou simplement divorcées, devaient chanter pour survivre devant un public exclusivement féminin. Généralement à la faveur de tours de chants où le sexe était abordé sans faux-fuyants quand il ne cohabitait pas curieusement avec une thématique mystique.

Le raï n’est pas seulement une sorte de fusion de poèmes religieux et de chants grivois. C’est aussi un moyen de lutte que Houari Hanani mit au service de la cause nationale, dès 1931, date à laquelle la caste coloniale célébrait dans le faste et la négation de l’autre son centenaire. A l’évidence, S’hab el-Baroud (reprise en 1983 par Cheb Khaled) sera une réponse patriotique et imparable à ceux qui donnaient déjà l’impression d’aller vite en besogne.

Il est vrai que cette émule des cheikhs Hachemi Bensmir, Madani et Abdelkader Khaldi chanta, durant la Guerre de Libération nationale, dans le cadre de la radio-télé coloniale, Charab’t, Rayi tweder et bien d’autres morceaux la situant forcément aux antipodes du combat émancipateur.

Force est de souligner cependant que Rah el-galb m’rid illustre d’une manière éclatante sa prise de conscience du fait national : «Nous étions malades de la Révolution. Je chante tout ce qui m’inspire, les mots me piquent comme des abeilles. Des fois je chantais tout ce qui me passait par la tête.» Quand elle repense à son histoire, elle reconnaît qu’elle a envie de pleurer : «Pour apprendre cet art, je me suis perdue. J’ai grandi sans parents ni instruction pour m’indiquer le chemin. J’avais suivi les gens de la musique pour gagner mon pain. Ils me donnaient à manger, de l’argent, un lieu où dormir. Ils ne m’ont jamais frappée, engueulée ou pris mon argent. Grâce à Dieu, ils m’ont toujours protégée. L’art m’a sortie du malheur.»

Une chanson auréolée de souffre

C’est dans ce contexte que Cheikha Rimiti, une jeune femme orpheline et perdue, errant avec des musiciens ambulants, va être happée par cette musique des laissés-pour-compte. Mais quand elle pense, lucide, au chemin parcouru depuis quelques décennies, elle avoue sans hésitation aucune : «Cela fait soixante ans que je chante, ma bougie brille toujours, alors que le visage de nombreuses cheikhate s’est refroidi.» Sans le vouloir, elle va devenir une référence, une sorte de porte-drapeau malgré elle. Sa longue histoire se confond avec celle du raï, écrira à son propos notre consœur Magali Bergès.

Epanouie, la grande diva l’était assurément tant elle chantait dans l’arbre généalogique de son peuple, s’il est permis de paraphraser ainsi le musicologue et compositeur hongrois Bélà Bartok. Sa musique, celle qu’elle chante avec la même fougue et qu’elle défend avec la même passion depuis plus de cinquante ans, dans les mariages et les fêtes communautaires comme dans les plus grandes salles d’Europe et d’ailleurs, fait remarquer Yasmine Mouaâtarif, c’est la musique de chez elle, de la région d’Oran : «Du spleen bédouin, tantôt lancinant, tantôt dansant, souvent sulfureux, chantant avec les mots de la vie les joies, les peines et les amours, galants ou charnels.»

Ce n’est donc pas sans raison si elle se fera remarquer par une maison de disques, l’une des plus prestigieuses de l’époque. L’éditeur Pathé Marconi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, auquel d’ailleurs elle vouera un respect et une reconnaissance des plus insondables, lui permettra très vite d’enregistrer son premier vinyl en 1952 : «C’est Pathé Marconi qui m’a donné mon nom ! C’est eux qui m’ont fait chanter la première ! C’est la France qui m’a aidée et qui m’a estimée. L’Algérie m’a reconnue, certes, mais c’est la France la première qui m’a estimée !»

Son premier succès, Charrak Gattaâ, date de 1954. A mots à peine voilés – «Déchire, lacère et Rimitti raccommodera» – une chanson auréolée de soufre, commente notre confrère Daniel Brown, puisque certains y voient une attaque contre le tabou de la virginité. Quatre chansons composent ce premier disque, dont l’une des plus intéressantes, avec le premier titre cité, est incontestablement Er-raï, er-raï, un sujet particulièrement sensible à l’époque. Une chanson dont le souvenir lui laisse un goût amer. Du moins c’est ce qu’elle avait confié à Yasmine Mouaâtarif : «Qu’est ce qu’ils ont tous à me parler de raï ? Je fais du raï moi ? On a pris ma musique et on a appelé ça du raï ! Je suis la racine mammaire du raï, comme ils disent en français ! Je chantais déjà qu’ils n’étaient pas encore nés, eux !»

Un duo avec l’Américaine Madonna

L’ire de la diva du gallal est immense, voire incommensurable. Est-ce pour cette raison qu’elle décida d’aller s’installer à Paris ? La réponse est suggérée par Magali Bergès : «Depuis plusieurs années, des chanteuses reprennent allègrement son répertoire, atteignant une certaine notoriété grâce à ses chansons. Mais ce qui a mis le feu aux poudres et l’a plongée dans une colère noire, c’est lorsqu’elle a appris qu’une jeune chanteuse se faisait surnommer Cheikha Rimitti Sghira. Au lieu de se reposer sur ses lauriers, elle décide d’aller défendre son titre et mettre à mal toutes les usurpatrices. D’autant plus qu’on murmure que sa carrière stagne un peu en Algérie. Apportant un formidable démenti, Cheikha Rimitti fait un tabac en France. Quand on la cherche, on la trouve.»

Cette version des faits est confirmée par Daniel Brown qui considère, à juste titre d’ailleurs, que sa venue à Paris est des plus opportunes. Elle relance d’une manière éclatante et décisive sa carrière, aiguise la curiosité des nouvelles générations et suscite des adhésions inconditionnelles de fans insoupçonnés. Elle se permet même le luxe d’enregistrer un disque de pop raï sous la direction de Robert Fripp, un rocker des plus adulés, et de donner un concert historique à l’Institut du monde arabe à Paris. Ce qui fait dire à la même source : «Belle reconnaissance pour celle qui aime à dire que c’est le malheur qui m’a instruit, les chansons me trottent dans la tête et moi, je les retiens de mémoire. Pas besoin de papier et de stylo.»

C’est une période faste pour une chanteuse qui aura l’honneur d’être distinguée par l’académie Charles Cros pour son album Ghzali f ledjbel y lagat nouar et le loisir de donner de nombreux concerts dans plusieurs villes de la vieille Europe et aux Etats-Unis, où sa réputation connaît un essor considérable.

Très attaché à Rimitti, Daniel Brown la considère comme une star, une star que l’on peut aussi bien entendre sur de prestigieuses scènes internationales que dans de petits cafés parisiens, devant une dizaine d’heureux élus. Cette notoriété incroyable ne la grise pas pour autant. Loin s’en faut ! Même si à la question de savoir avec qui elle pourrait chanter en duo, elle répond : «Quelqu’un comme Johnny Hallyday ou l’Américaine Madonna…Ou encore Oum Kalthoum si elle était en vie… Enfin quelqu’un de ce gabarit. »

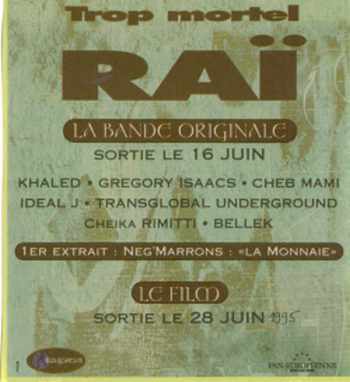

Avec N’ta Goudami, son dernier album qu’elle enregistra chez Because, c’est même l’apothéose et la reconnaissance massive tant des artistes et du public que des médias. De plus, rapporte Daniel Brown, elle régularise sa situation avec les sociétés d’auteurs française et algérienne : «ça met du baume au cœur à celle qui a été tant pillée par les chebs de tout poil et elle semble redoubler d’énergie. Au début 2005, elle est partout, elle multiplie les concerts à Paris comme en province, elle enflamme le Printemps de Bourges et partage, le 13 mai 2006, la scène du Zénith pour une nuit 100�aï avec Khaled, celui qu’elle accusait de tous ses maux.»

Daouni, un titre ô combien prémonitoire

Multiple Rimitti, elle l’était assurément. Tantôt âpre, tantôt tendre, elle est l’amante dans Jani el-Hob, la mère dans Moulidi. Mais l’un des morceaux les plus bouleversants de son nouvel album est incontestablement Daouni (Ils m’ont emmenée), un titre ô combien prémonitoire…Un titre qui n’est pas sans lui rappeler un dramatique accident dont elle a été victime il y a plus de trente ans : «On était en voiture près de Mostaganem. On rentrait d’un gala vers les 7 heures du matin. On était huit, le chauffeur, les musiciens, deux danseuses et moi. Soudain l’inévitable ! Trois morts et cinq blessés graves. Moi, je m’en suis sortie avec des côtes cassées et des broches au genou. En sortant de la clinique, je me suis dit il faut que je raconte tout ça. J’ai écrit Daouni… Trente ans après, je m’en suis souvenue et j’ai décidé de la reprendre… Paix aux âmes des disparus.»

Des disparus qui sont revenus le 15 mai 2006 pour emmener la diva de toutes les passions, celle par qui le scandale arriva, fidèle en cela à ce qu’elle a toujours été…

Un autre rendez-vous raté avec le pays lui tenant à cœur. Elle était programmée pour cet été, à Oran, à l’occasion du Festival international du raï. Une autre frustration qui n’est pas sans rappeler à notre bon souvenir la première.

Ayant le sens du sacrifice et de la marginalisation poussé à l’extrême, habituée qu’elle était – et depuis des lustres – à l’adversité que lui imposa l’anathème jeté sur elle par une société dont l’intolérance ne date pas d’aujourd’hui, Cheikha Rimitti aurait pu réagir autrement à l’indifférence des commis de l’idéologie dominante. Surtout que les gens qui se sont mobilisés pour elle, qui l’ont faite venir à l’époque, contre vents et marées, appartiennent à un nouveau monde. Celui qui se fait dans la douleur certes, mais qui se fait car tel est le destin de l’Algérie.

Sans pour autant souscrire à un acte irréfléchi qui aura privé ses nombreux fans de merveilleuses retrouvailles, encore moins à la tendance fâcheuse imposée par les raccourcis. Celui que d’aucuns ont brandi pour fustiger Magda Roumi est non des moindres. Il est vrai que certains vont vite en besogne, surtout lorsqu’il s’agit d’enfoncer le clou de la démesure pour contribuer à ternir l’image de marque d’un pays, que la chanteuse libanaise en personne n’a pas hésité à visiter à des moments rendus particulièrement douloureux par l’embargo psychologique imposé à tout un peuple.

C’est du reste dans l’indifférence institutionnelle que la diva du gallal a été enterrée à Oran… Alors qu’à Paris, la défection des stars du raï à l’ultime moment de recueillement a été curieusement compensée par la présence en force de cadres de l’ambassade et des consulats d’Algérie en France. Il en sera de même à Oran, où elle sera inhumée dans l’indifférence institutionnelle. L’absence des autorités locales sera durement ressentie par la famille et les proches de l’éternelle rebelle. Il y a eu certes le message adressé par Mme Khalida Toumi à la famille de la défunte alors que la locataire du palais de la Culture nous a pourtant habitués à mieux. Curieusement, ce n’est pas la ministre de la Culture qui sera interpellée par le fils aîné de la dame de gallal, mais Hamraoui Habib Chawki… C’est à n’y rien comprendre ou presque… Ce qui se dégage du charme indiscret de la démesure ne peut assurément pas tenir la route avec une femme qui symbolise à merveille tout autant la liberté que son peuple a eu tant de mal à acquérir que la fierté qui maintient celui-ci debout contre vents et marées. De son vivant, fera remarquer un confrère, elle a toujours refusé de se plier aux principes rétrogrades, aux conformismes aliénants ainsi qu’aux règles du show-biz : «C’est pourquoi son album Nouar, fleur en arabe, dégage ce parfum d’énergie pure et sans compromis que l’on a plus l’habitude de trouver dans le premier CD d’un adolescent génial que dans celui d’une mamie qui a démarré sa carrière à l’époque du 78 tours.»

Abdelhakim Meziani

hebdo les débats

30 mai 2006

|